100年に一度の変革期といわれる自動車業界。EV(電気自動車)や自動運転などの技術革新が進む一方で、業界再編や人材不足も深刻化しています。本記事では、トヨタを中心とした日本メーカーの動向、自動車整備業界の変化、そして10年後に残る仕事やキャリア戦略についてわかりやすく解説します。

自動車業界の現状と変化の背景

自動車業界は今、環境規制や技術革新、人口減少といった要因によって急速に変化しています。

その背景を理解することは、今後の動向を読む上で欠かせません。

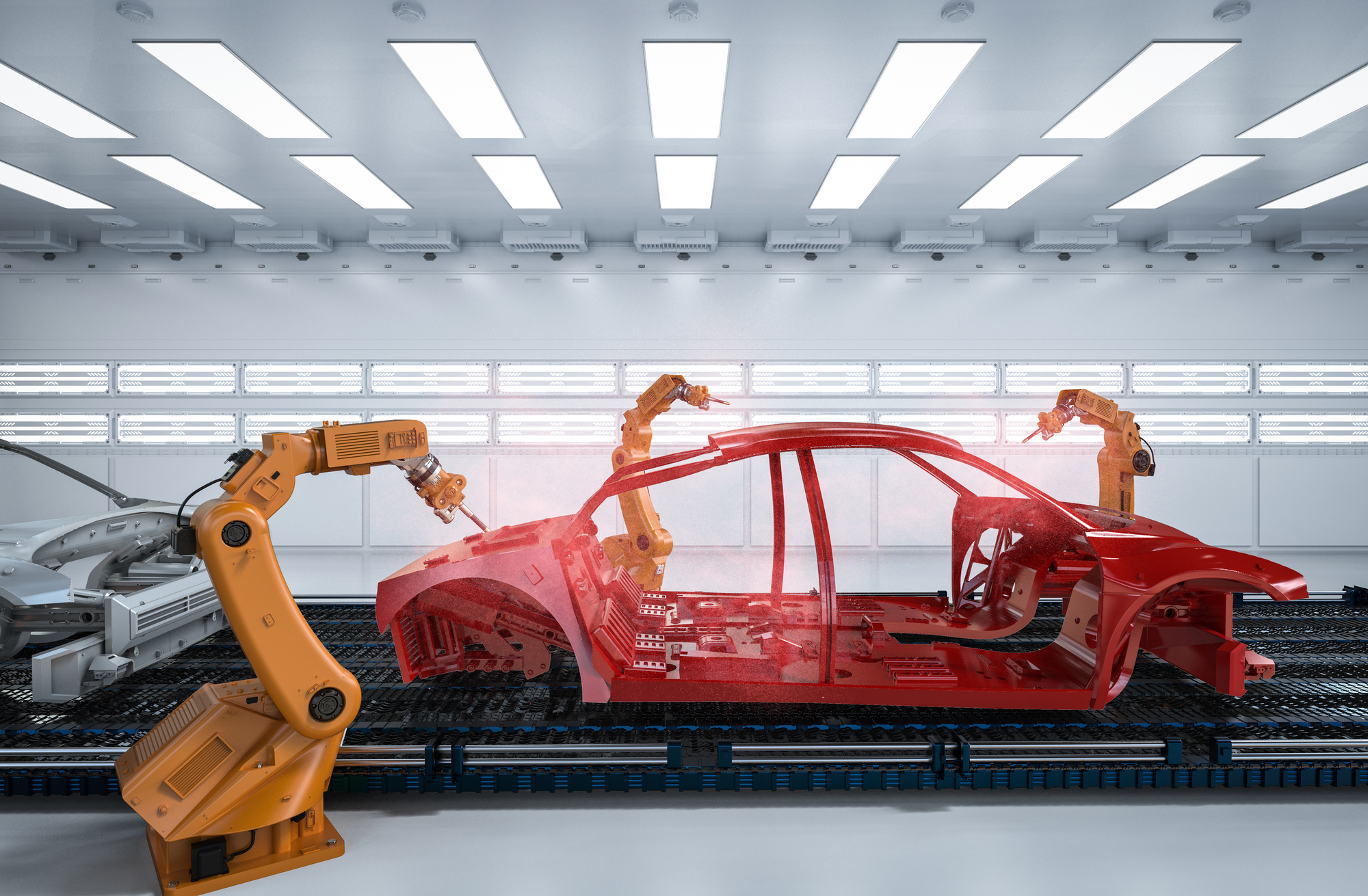

電動化・自動運転など技術革新の加速

近年の自動車業界では、電動化と自動運転技術の開発競争が世界的に進んでいます。

EV(電気自動車)はガソリン車に比べてCO₂排出量が少なく、欧州や中国では販売比率が急上昇中。

また、自動運転ではAIやセンサー技術の進化により、レベル4(高度自動運転)の実証実験が各地で行われています。

これにより、自動車は「移動手段」から「モビリティサービス」へと役割を拡大しつつあるのです。

業界再編と人材不足が進む理由

電動化への対応コスト増や新技術の開発競争により、中小部品メーカーの統合・再編が加速しています。

一方で、整備士やエンジニアなどの人材不足も深刻です。

若年層の車離れや労働環境の厳しさが影響しており、今後はAIやロボットの活用による効率化、人材育成の強化が課題となっています。

トヨタを中心とした日本メーカーの今後

トヨタをはじめとする日本の自動車メーカーは、世界的なEVシフトの中で独自の戦略を模索しています。

その方向性と課題を見てみましょう。

EV・水素エンジンなど多様化戦略

トヨタはEV一本化ではなく、ハイブリッド車(HV)、プラグインハイブリッド(PHV)、水素エンジン車(FCEV)など、多様な技術を並行して開発しています。

特に「水素燃焼エンジン」は、従来のエンジン技術を活かしながらCO₂を排出しない次世代技術として注目されています。

この柔軟な戦略により、地域やインフラに合わせた最適なモビリティ提供を目指しています。

海外メーカーとの競争と課題

テスラやBYDといったEV専業メーカーが急成長する中、日本勢は電動化のスピードで後れを取ったとも言われているのが現状。

しかし、信頼性や耐久性、アフターサービス体制では依然として優位性があります。

課題は、ソフトウェア開発やバッテリー供給体制の強化です。

トヨタはパナソニックと共同でバッテリー開発を進め、全固体電池の商用化を視野に入れています。

トヨタが描く「モビリティ社会」構想とは

トヨタは「自動車メーカー」から「モビリティカンパニー」への転換を掲げています。

例えば、静岡県裾野市で開発中の実証都市「Woven City(ウーブン・シティ)」では、自動運転・ロボット・AI・スマートホームを融合した次世代社会の実験が進行中です。

自動車整備業界はどう変わる?

EVやAI技術の普及に伴い、整備業界の仕事内容や求められるスキルも大きく変わりつつあります。

EV時代に求められる整備スキル

電気自動車はエンジンやトランスミッションが存在せず、整備の中心は「モーター」「インバーター」「バッテリー」などの電装部品に移行します。

整備士には高電圧機器の安全知識や電気回路の理解が不可欠です。

国土交通省も「EV整備士」などの新資格整備を進めており、今後の必須スキルとなるでしょう。

AI・診断システムの導入と整備士の役割

近年の車両には高度な電子制御システムが搭載されており、AIやコンピュータ診断が欠かせません。

OBD(車載自己診断装置)データの解析を通じて、故障予兆を検出する「予防整備」も増加しています。

整備士は、機械を“直す”職人から、データを“読む”エンジニア的役割へと進化しているのです。

若手・女性整備士の活躍と人材確保の動き

労働人口減少の中で、若手や女性整備士の育成が急務となっています。

最近では自動車メーカーや専門学校が、働きやすい職場づくりやキャリア支援を強化。

制服の改良や時短勤務制度の導入など、多様な人材が活躍できる環境が整いつつあります。

特に女性整備士は、細やかな対応や丁寧な接客で顧客満足度を高める存在として注目されています。

10年後の自動車業界に残る仕事・なくなる仕事

技術革新が進む一方で、今後10年で姿を消す仕事と新たに生まれる職種がはっきりしつつあります。

機械整備から「ソフトウェア整備」への転換

自動車の電子化が進むにつれ、ソフトウェアや通信関連の知識を持つ整備士が求められます。

車両の制御プログラムを更新したり、AI診断のチューニングを行ったりする「ソフトウェア整備士」は、今後の主流職種となるでしょう。

モビリティサービス(MaaS)に関わる新職種

MaaS(Mobility as a Service)は、公共交通やカーシェア、ライドシェアなどを統合した移動サービスのことです。

この分野では、データ分析やシステム設計、地域交通のコーディネーターなど新しい職種が生まれています。

自動車=所有から「移動のサービス化」への転換が進んでいるのです。

地方整備・中古市場・再生バッテリー分野の可能性

都市部のEV化が進む一方で、地方では中古車や再生バッテリーの需要が増えています。

環境負荷を抑えつつ車を長く使う「サーキュラーエコノミー(循環型経済)」の流れが進む中で、リサイクル・再整備に関わる仕事は今後も安定した需要が期待されます。

自動車業界で生き残るためのキャリア戦略

変化の時代を乗り越えるためには、学び続ける姿勢と柔軟な働き方が重要です。

ここでは将来を見据えたキャリアの築き方を紹介します。

整備士が今から学ぶべき資格・スキル

EV整備や電気関連資格(第二種電気工事士、高電圧取扱資格)に加え、診断システムやITスキルが求められます。

また、メーカー研修やオンライン講座を活用することで、現場で即戦力となる知識を身につけることが可能です。

キャリアアップにつながる企業・職種の選び方

安定性だけでなく、研修制度・資格支援制度・新技術への取り組みを重視する企業選びがポイントです。

EVやMaaS関連の開発企業、データ整備会社など、従来の枠を超えた新しいキャリアパスにも注目が集まっています。

再編時代を乗り越える“柔軟な働き方”とは

副業やフリーランスとしてスキルを活かす働き方も増えています。

たとえば、オンライン診断サポートやリモート整備アドバイザーなど、テクノロジーを活用した新しい働き方も可能です。

変化の波を恐れず、自分の強みを活かす柔軟性が鍵となります。

変化を恐れず「次の10年」に備えよう

自動車業界の変化は、仕事の「終わり」ではなく「進化」のチャンスです。

変化を成長の機会と捉え、従来の職種でも技術やサービスを進化させることで新たな価値を生み出せます。

次の10年で生き残る主役となるには、環境の変化を柔軟に受け入れる適応力と、自らスキルを磨き続ける継続学習の姿勢が不可欠です。

未来を悲観せず、変化を恐れずに備えましょう。

.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)

.jpg&w=3840&q=75)