浜松の地で1961年に創業したイハラ製作所。二輪車や自動車などのエンジンに欠かせないオイルポンプやウォーターポンプなどの機能部品やアルミダイカスト部品をはじめ、部品を作るための工作機械や装置まで自社で設計・製造できる技術力を強みに、60年以上にわたり多くの大手メーカーから信頼を得てきました。

「ないものは自分たちで作る」という創業当時の精神を受け継ぎ、時代の変化に応じて技術を磨き続けています。近年では、大学との共同研究をきっかけとした自動車部品開発や一般消費者向け製品の開発など、新たな挑戦にも力を注いでいます。

本記事では、三代目社長に人を大切にする会社への想いやものづくりの原点、変革期の自動車業界で挑み続ける理由を伺いました。

イハラ製作所の事業と技術、ものづくりの原点と強み

――まずはじめに、御社の事業内容について教えてください。

当社は1961年に浜松で創業した、ものづくりの会社です。創業当時から、浜松はオートバイ産業が盛んで、60年以上にわたり、自動車部品を作り続けてきました。例えば、エンジンの中でオイルを循環させて潤滑を助ける「オイルポンプ」や、エンジンを冷やす「ウォーターポンプ」は当社の主力製品であり、車の心臓部を支える、なくてはならない部品です。

当社の特徴は、部品を作るだけではありません。部品を作るために必要な工作機械・各種装置も、自社で設計・製造しています。つまり「部品を作る機械」と「その機械で作る部品」の両方を手がけているのが強みです。そのため、お客様の要望に合わせた柔軟な提案ができ、品質や生産性の改善も、スピーディーに取り組んでいます。

――取引先は、どのような会社が多いのでしょうか?

主要なお取引先様はモビリティメーカーや自動車部品メーカーなどです。創業から長きに渡り、私たちの技術や品質を信頼してくださっています。メーカー様の要望に応じて、新しい部品を1から開発・生産しています。

――印象に残っている技術開発の事例はありますか?

主要なお取引先様と共同で進めた新型バイクの開発で「グローバル技術開発賞」を受賞したことです。当社のアルミダイカスト部品が採用され、バイクの軽量化に大きく貢献したことに加え、CO2排出量やコスト削減にも寄与できました。このプロジェクトでは、当社の設計メンバーが自らプロトタイプを作って提案しました。さらに付加価値を向上させる仕様を模索するなどまさに「ないものは自分たちで作る」の考え方を体現した事例です。

まだ世の中にないものを、知恵を出し合いながら形にしていく経験は、ものづくりならではの醍醐味です。

変わりゆく時代に変わらない軸を持つ、イハラ製作所の経営理念と行動指針

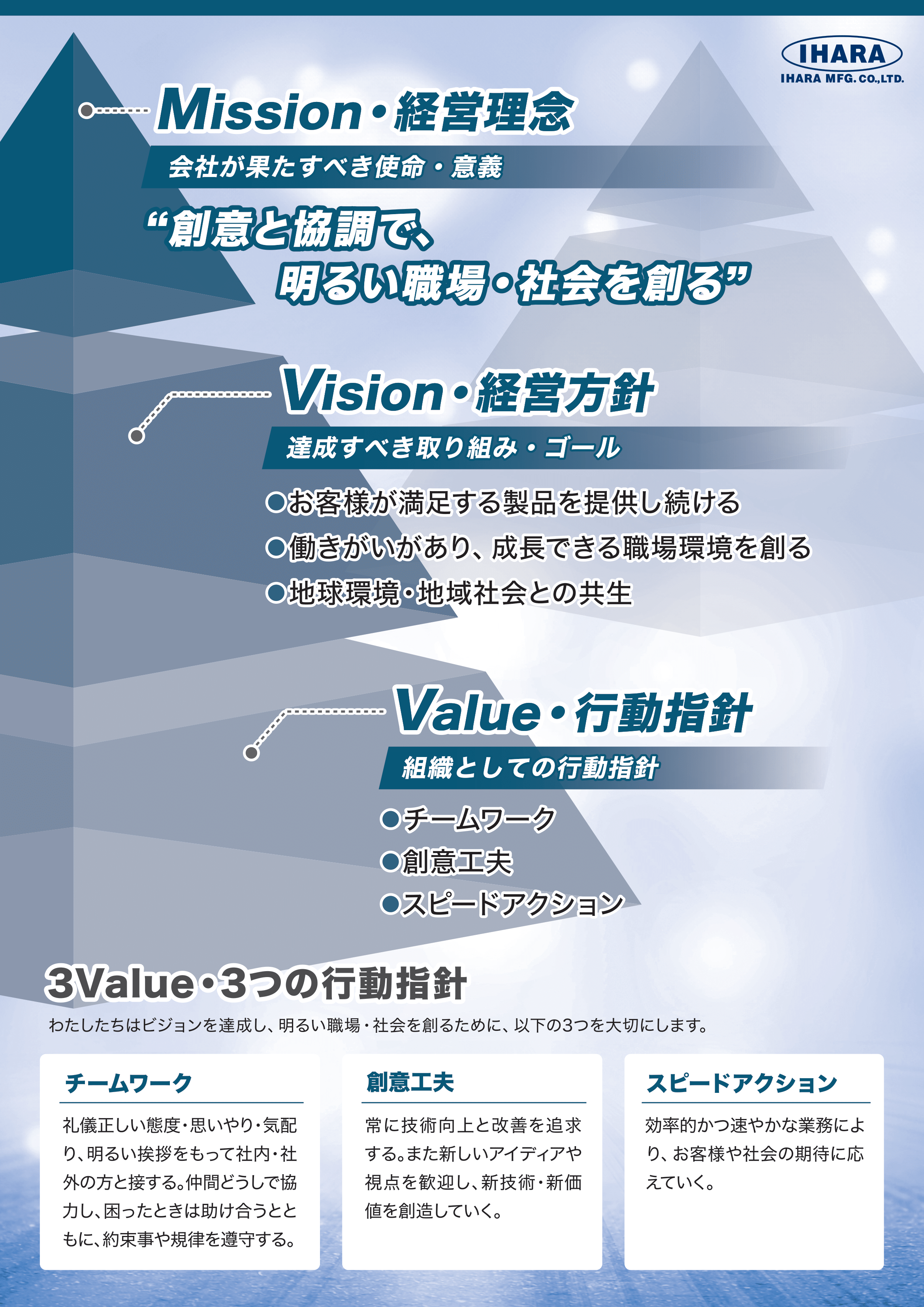

――イハラ製作所が大切にしている経営理念(ミッション)について教えてください。

当社の経営理念は「創意と協調で、明るい職場、明るい社会を創る」で、60年以上引き継がれる当社の原点です。私は2024年に社長就任しましたが、時代や世の中が変わっても、この言葉は私にとって変わらないもので、社員にとっても道しるべになってほしいと考えています。この経営理念をより一層現場に浸透させるため、2024年に、ビジョンとバリューを制定しました。大切にしてきた経営理念を、社員一人ひとりが自分の言葉で語り、行動に移せるようにしたいと思ったからです。

経営方針(ビジョン)は、お客様、職場と社員、地域社会の3つの視点からなり、誰か一人が得をするのではなく、関わる全ての人が前を向ける会社にしたいという願いがあります。

・お客様が満足する製品を提供し続ける

・働きがいがあり、成長できる職場環境を創る

・地球環境・地域社会との共生

経営理念と経営方針を、日常の行動に結びつけるのが行動指針(バリュー)です。

・チームワーク

・創意工夫

・スピードアクション

各社員が日々の仕事のなかでどう行動すべきかの指標になっています。

――「明るい職場」とは、社員にどのように伝えていますか?

私が定義する、「明るい」とはただ楽しく過ごしていればいいという意味ではなく、社員一人ひとりが前向きに上向きに仕事に取り組める状態を指します。その姿勢が職場の雰囲気を作り、地域やお取引先様にも伝わる、そして製品・サービス創り、ひいては「明るい社会を創る」にもつながります。行動指針は、日々の仕事に対する、または人に対する行動、考え方の基準にしてもらっています。

――現場に浸透させるために、工夫していることはありますか?

社員自ら考え、行動に移せる雰囲気を大切にしています。例えば「チームワーク」と言っても、ただ集まって仕事をするだけでは意味がありません。お互いが気持ちよく協力し合える環境があってこそ、良いチームワークが生まれます。

そこで当社では、各事業部ごとに「自分たちの現場で必要なルールは何か」を考え、「コミュニケーションルール」を作っています。例えば挨拶の徹底や、相手の話を最後まで聞くなど、一見当たり前のようなことですが、忙しいとおろそかになることを、改めて話し合い決めています。自分たちで決めたルールだからこそ、守ろうという意識も高まりますし、結果として、誰もが働きやすい職場の雰囲気づくりにつなげたいと思っています。

――社長が大切にしている「働く姿勢」についても教えてください。

技術の進化や、ものづくりを支えるのは「人」です。

ものづくりの会社なので、技術を磨くのはもちろん重要ではありますが、ものづくりの根本は「人間関係」です。人間関係の質が高まれば、自然と思考の質が高まり、その結果、行動の質も変わります。その積み重ねが結果につながり、技術力としてお客様に届きます。

当社では「自分の仕事だけ良ければいい」という考えの人は求めていません。部門や世代を越えて声をかけ合い、助け合いながら一緒にものづくりを進めていく。そういう雰囲気が当たり前にある職場です。だからこそお互いに学び合って一緒に成長していくことが大切だと考えています。

――ベテランと若手が風通しよく意見を交わすために、どのような工夫をされていますか?

経験豊富なベテランの知見と、若手の新しい視点の両方が活かされる職場を大切にしたいです。具体的には、どちらか一方の意見だけが通るのではなく、お互いの意見を尊重しながら強みを活かし合える環境です。日頃のコミュニケーションルールだけでなく、人事評価にも「相手の意見を聞く姿勢」「建設的に話し合える姿勢」といった項目を設けています。

また、若手社員が安心して相談できるように、他部署の社員がアドバイザーとしてアドバイスをする制度もあります。異なる立場の人と話すことで、視野が広がり、少しでも不安を払拭できればと思っています。

私自身も、立場関係なく自分の考えを伝え、一緒に考えられる雰囲気を意識しています。こうした相互のリスペクトが、ものづくりに必要な前向きなディスカッションを生み、新しい技術や挑戦につながっています。

――渭原社長が日々意識されていることはありますか?

経営者として意識していることは「早い決断力」と「決断に対する責任」です。ものづくりは、計画通りに進むことのほうが珍しい世界です。想定外のことが起きたとき、どう判断しどう動くか。そこで私が迷えば、現場の手も止まってしまいます。さらに、今の自動車業界は電動化やカーボンニュートラルなど、これまでの常識がどんどん塗り替えられています。そうした不確実な状況の中で、大事なのはやはりスピードです。

決めるといっても勘で進めるわけではありません。必要なのは、経験や知識、それ以上に現場で働く社員の声です。社員の考え、意図を受け止め、その頻度を高めることで、経営者として素早く判断することができています。

変革を迎えた自動車業界で、止まらず動き続ける

――自動車業界が変革期を迎えるなか、どんな挑戦をしていますか。

自動車業界は今、百年に一度と言われる変革期にあります。エンジンはモーターに置き換わり、自動運転やシェアリングの広がりで、車の役割そのものが変わってきました。これまで当たり前だった部品が不要になる一方で、新しい部品や技術が必要になります。そのとき大切なのは、今あるものをそのままの形で守るだけでなく「必要とされる形に進化させる」ことです。

当社の主要製品であるアルミダイカスト製品は、アルミを溶かして金型に流し込み、精密で複雑な形状の部品を大量かつ高精度で作れる製造方法です。これは、エンジンがモーターに置き換わっても、車の軽量化や放熱性といった課題を解決する技術として、求められ続けます。さらに、創業のルーツでもある機械事業は「どう作るか」「どうニーズに応えるか」を自社で柔軟に組み立てられるため、変革期を迎える中での私たちの武器と言えます。

――可能性を広げるために、どのような取り組みをされていますか?

変化に合わせるだけでなく「変化をきっかけに、自分たちの可能性を広げる会社」でありたいと考えています。その思いを体現したのが、ご飯の釜「アラヒ」です。自動車部品をメインに作ってきた当社が、自社の技術を活かして一般のお客様に届ける製品を生み出しました。

――ご飯の釜「アラヒ」は、どのような思いから生まれたのでしょうか?

「アラヒ」は、当社の製品開発、アルミダイカスト製造の技術を、自動車部品以外の“日常”に活かしてみようという思いから誕生しました。 技術者としても「自分たちの技術がどこまで通用するのか」を確かめる挑戦と捉え、浜松のデザイン事務所と老舗料理屋でプロジェクトを立ち上げました。

普段の自動車部品開発とは異なり、マーケット調査や販売経路まで何度も壁にぶつかりました。しかし、当社の鋳造技術を炊飯釜に応用することで、熱伝導の良さを活かした新しい炊き方を提案でき、加工には自社製の工作機械も活かせました。この挑戦を通じて「自分たちの技術は、自動車部品以外にも活かせる場がある」という手応えが生まれました。

――大学との共同研究にも取り組んでいるそうですね。

EV化が加速するなか、自社の固有技術だけでは応えられないテーマが増えています。その一つが電動ウォーターポンプの開発です。そこで2021年から、地元大学と連携し開発に着手しました。モーターの研究室の教授や学生と研究に取り組むことで、新たな改良のヒントも見つかりました。学生は、試作品の設計や開発に関わりながら、実際の製品にどう世の中に活かされるかを経験して頂けたのではと思います。

働きやすさを支える環境 、オンライン学習「Schoo」の活用

――知識力や学習力を高めるために、どのような制度やサポートがありますか?

当社では、新入社員研修や技能講習を通じて、業務に必要なスキルを身につけられる仕組みを整えています。さらに、資格取得を目指す方には資格取得支援制度も用意しています。

「Schoo(スクー)」というオンライン学習プラットフォームは全社員に提供しており、パソコンスキルなど業務直結の内容や、自己啓発やコミュニケーションスキルといったビジネスパーソン向けの内容まで幅広く学べます。スマホやタブレットで動画視聴できるので、場所や時間に縛られずに学べるのもポイントです。社員一人ひとりのペースで学べるので、無理なく学習できます。

――社員に人気のコンテンツはありますか?

一番人気は、ITスキルの効率化講座です。例えば、Microsoft Officeの活用術やちょっとした時短テクニックなど、現場で役立つ内容が人気です。ほかにも人間関係やコミュニケーション、良質な睡眠方法など、日常的な知識として得られるコンテンツもあります。

――他にも特徴的な福利厚生はありますか?

地域に根ざす企業として、地元とのつながりを大切にした取り組みがあります。そのひとつが、サッカーチーム「ジュビロ磐田」とラグビーチーム「静岡ブルーレヴズ」のスポンサー活動です。社員は年間を通して試合観戦の機会があるので、家族で試合を観に行く人も多いです。

価値観を共感できる仲間と働きたい、イハラ製作所の未来

――どんな人材と一緒に働きたいですか?

経営理念や行動指針に共感してくれる人と一緒に働きたいです。もちろん技術を磨き、開発を追求することは大切ですが、その根底にある「人間関係の質を高める」姿勢を行動で体現してくれる人材を求めています。技術の会社でありながら、「人」が中心の会社であり続けたい。その思いに共感してくれる方と、未来をつくりたいです。

――最後に、今後の会社の展望を教えてください。

まずは、これからも既存のお客様にとって信頼できるパートナーであり続けたいです。EV化や省エネ化など社会が求める変化に合わせて、これまでのノウハウを新しい形に進化させ、お客様の課題を一緒に解決する提案を続けていきます。

当社の強みである機械事業は、今後さらに重要になっていくでしょう。人手不足が深刻化する中、自動化装置や産業用設備のニーズは業界問わず広がっています。自動車産業以外の分野でも、私たちの技術が役立つ場面は必ずありますし、そうした分野に積極的に挑戦していきたいです。変化の時代だからこそ、支え合いながら成長できる組織をこれからも大切にしていきたいです。

.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)

.jpg&w=3840&q=75)